В Красноярске идет работа по созданию опорных школ РАН

31 мая 2019 г. ФИЦ КНЦ CO РАН

К 1 сентября 2019 года в России планируется открыть более ста опорных школ Российской академии наук. Среди участников федерального проекта три красноярских учебных учреждения, шефство над которыми возьмет Красноярский научный центр СО РАН. В рамках краевого совещания по созданию базовых школ директора учебных заведений и научные координаторы школ обсудили степень готовности планируемых проектов и ближайшие перспективы.

В начале 2019 года Министерство просвещения РФ совместно с Российской академией наук предложило создать на базе 32 регионов страны опорные школы под руководством РАН. Основной идеей их формирования является обучение одаренных детей и подготовка будущих исследователей к работе в науке. Во время планирования проекта, было определено, что от Красноярска в нем будет участвовать три учебных заведения: гимназия №13 «Академ», лицей №7 и средняя школа №10.

20 мая под руководством министра образования Красноярского края – Светланы Маковской, прошло совещание по созданию опорных школ РАН в регионе, где сотрудники Красноярского научного центра СО РАН и директора образовательных заведений обсудили текущее состояние дел.

Предполагается, что в Красноярске на первом этапе проект будет реализован в виде дополнительных классов-лабораторий. Там, наряду с общим образованием, школьники будут получать дополнительные углубленные знания. Теоретические и практические занятия в этих классах будут вести как школьные учителя, так и научные сотрудники КНЦ СО РАН.

«В каждой из этих школ будет создан класс-лаборатория, где дети будут не только посещать дополнительные лекционные занятия, но также проводить самостоятельные научные эксперименты. Проект очень перспективен. Предполагается, что после прохождения двухлетней базовой подготовки, школьников смогут принять в научные институты лаборантами на небольшую долю ставки. После этого им будет легче определиться с выбором специальности в университете», – рассказал Василий Шабанов, академик РАН, научный руководитель Красноярского научного центра СО РАН.

В Красноярском научном центре СО РАН уже разработали предварительные образовательные планы и определили научных руководителей опорных школ. Куратором гимназии №13 «Академ» назначена Марина Смольникова, ведущий научный сотрудник НИИ медицинских проблем Севера, руководитель группы молекулярно-генетических исследований. В гимназии будут развивать молекулярно-генетическое направление, в рамках которого школьникам предложат изучать персонифицированную медицину.

«Меня пригласили быть научным руководителем в гимназию №13. Наша цель – познакомить школьников с современной наукой, рассказать про разработку персонализированных средств прогноза заболеваний на основе методов молекулярной биологии и генетики, вместе с детьми научиться выявлять молекулярно-генетические маркеры основных социально-значимых заболеваний на примере болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Эта тема сейчас приоритетна и актуальна во всем мире», – сообщила Марина Смольникова.

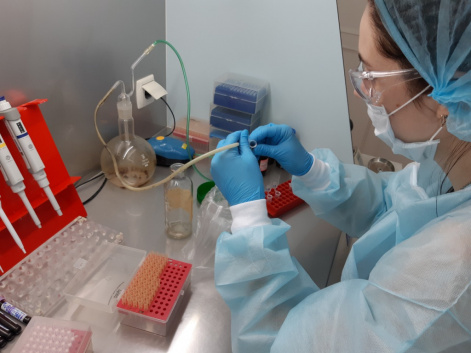

Исследователь отметила, что в гимназии №13 будет создана школьная генетическая лаборатория, в которой школьники смогут выделять ДНК из биологического материала, например, слюны или буккального эпителия (клеточной ткани с внутренней стороны щеки), проводить генотипирование – выявление различий в последовательности ДНК отдельных мутаций генов метаболитов и на основе анализа результатов прогнозировать развитие тяжелых форм изучаемых заболеваний.

В гимназии для этого уже выделен класс и планируется его ремонт с созданием отсеков-боксов – отдельного помещения для проведения исследований. Лаборатория будет состоять из двух частей, в одной будут проводиться теоретические занятия, в другой будет располагаться современное оборудование для выполнения молекулярно-генетических анализов, где школьники под руководством научных сотрудников смогут проводить опыты с ДНК.

Однако ученики не смогут проводить опыты без специальных теоретических знаний, чтобы обрабатывать полученные данные они должны будут овладеть статистическими методами, и усилить научно-технический английский язык. Гимназия уже проработала учебный план на следующий год, в программу включили обучающие модули по молекулярной биологии и генетике.

Шефство над лицеем № 7 отдано Оксане Таран, заместителю директора по научной работе Института химии и химической технологии. В этой школе упор будет сделан на химико-биологические исследования, в первую очередь на комплексную переработку возобновляемого сырья. Научным руководителем средней школы №10 назначен Андрей Вьюнышев, заместитель директора по научной работе Института физики им. Л.В. Киренского. Школа будет ориентирована на физико-математическое направление, в частности, физику конденсированного состояния и фотонику.

Проект создания опорных школ РАН будет ориентировать школьников на выбор карьеры в области науки и высоких технологий. Его итогом должен стать приток молодых ученых в научно-образовательные организации и исследовательские центры страны.

Несмотря на то, что сотрудники научного центра и директора образовательных школ уже подготовили план работ, а запуск программы назначен Минпросвещения РФ на первое сентября текущего года, источники финансирования проекта не определены.

«Главное не останавливаться на одних классах-лабораториях. В дальнейшем проект стоит развить в сетевую школу при РАН, куда может прийти любой заинтересованный ученик чтобы слушать лекции и проводить собственную научно-исследовательскую работу. Тогда дети будут сразу приобщены к науке, поймут, что им нравится, и чем они хотели бы заниматься, а главное – как это делать. Такая модель образования очень эффективна, при чем, как для учащихся, так и для исследовательского института. Ученики поймут, что в Красноярске работают современные научные приборы; узнают, как их преподаватели, старшие научные братья, съездили на конференцию в Европу, Китай, обсудили передовые исследования. Тогда они не поедут в Москву, они увидят научный потенциал своего региона», – пояснил Никита Волков, доктор физико-математических наук, директор Красноярского научного центра СО РАН.

Поделиться: