Международная обсерватория ZOTTO стала катализатором создания уникальной сети мониторинга парниковых газов в Красноярском крае

11 июня 2021 г. Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН

Об основных задачах обсерватории ZOTTO, объемах и источниках финансирования, планах ученых по ее использованию рассказывает кандидат биологических наук, научный координатор обсерватории ZOTTO и старший научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Алексей Панов.

Опишите в двух словах историю и научные задачи обсерватории ZOTTO?

Вот уже почти 15 лет в Сибири совместными усилиями сотрудников Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, ряда других академических институтов и университетов, и научного Общества Макса Планка (Германия) проводятся круглогодичные высокоточные исследования состава парниковых газов и аэрозолей атмосферы с помощью уникального комплекса научного оборудования на базе 300 метровой мачты обсерватории ZOTTO. Станцию начали устанавливать в 2003 году на севере Красноярского края возле поселка Зотино. Пробы на всех высотах — от нижнего яруса на 4 метрах до верхней отметки в 301 метр начали отбирать после завершения строительства осенью 2006 года.

Такая высота позволяет исследовать относительно однородную часть атмосферы — пограничный слой. Это дает возможность оценивать поверхностные потоки парниковых газов, усредненные над обширной (>2.5 млн кв км) территорией Сибири. Наземные экосистемы Сибири в качестве природных поглотителей атмосферного углерода изучены сравнительно мало. Поэтому долгосрочные наблюдения за изменением концентрации парниковых газов в сочетании с локальными оценками величин поглощения и выделения углерода в атмосферу отдельными экосистемами необходимы для использования в модельных расчетах баланса углерода, как регионального, так и глобального масштаба.

Каковы затраты на ежегодное поддержание обсерватории ZOTTO в рабочем состоянии, из чего они складываются, как финансируются?

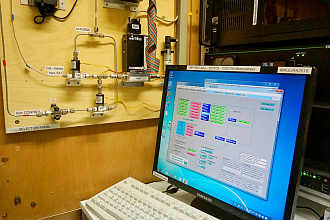

Стоимость содержания станции, расположенной в тайге на расстоянии более 600 километров от Красноярска, достаточно высока, около 12-14 миллионов рублей в год. Средства расходуются на ГСМ для автономной работы обсерватории, поддержание инфраструктуры и систем жизнеобеспечения (дизель-генераторы, источники бесперебойного питания, климатические системы лаборатории), отправку комплектующих и материалов, транспортные расходы ученых и технических специалистов, оплату труда инженеров, осуществляющих круглогодичное присутствие и контроль работы приборно-инструментальной базы обсерватории.

Львиная доля этих средств выделяется Обществом Макса Планка. Дополнительное – ежегодно привлекается в виде грантов от российских фондов (РНФ, РФФИ, КФН и прочих), которые не предполагают расходов на поддержание инфраструктуры. Ситуация на данный момент такова, что с 2023 года возможно значительное сокращение или, в худшем случае, полное прекращение финансирования обсерватории немецкой стороной. Альтернативу, на данный момент, найти достаточно сложно.

Из каких источников и в каком формате могли бы финансироваться подобные "нетипичные" работы, с большой инфраструктурной составляющей, и долгими временами сбора и обработки информации? Ведь любой мониторинг, а в данном случае за долгими климатическими переменными, не дает быстрого выхлопа в виде ежемесячных, а может быть даже и ежегодных, промежуточных результатов.

До 2014 года включительно, на содержание обсерватории с российской стороны ежегодно выделялись сравнительно небольшие, около 1 миллиона рублей, но целевые средства из бюджета СО РАН. После реформы РАН внутренняя академическая программа поддержки стационаров и обсерваторий прекратила свое существование. Замены этой программы, целевой долгосрочной поддержки объектов научной инфраструктуры на данный момент нет. Стоит отметить, что с 2020 года запущены конкурсы Минобра по поддержке исследований на базе центров коллективного пользования и уникальных научных установок (УНУ). Обсерватория ZOTTO входит в перечень УНУ, но специфика ее работы делает практически невозможной участие в этом конкурсе. Дело в том, что требования по публикационной активности, а последний запущенный конкурс предполагает, что за три года будут опубликованы не менее 27 статей в журналах первого и второго квартиля, индексируемых в WoS или Scopus, не применимы для долгосрочных мониторинговых исследований.

С другой стороны, и предлагаемый объем финансирования по этой программе, до 100 миллионов рублей в год в течение трех лет – избыточен для ZOTTO. Этих средств хватило бы на 20 лет непрерывных мониторинговых исследований на базе обсерватории. Безусловно, такие программы важны и крайне перспективны для прорывных исследований, но мониторинговые исследования ценны своей длительностью, когда ряды данных с каждым годом обретают все большую значимость в глазах научного сообщества. Обсерватория ZOTTO создавалась с целью служения мировой науке на 30 и более лет, и это не просто уникальный научный объект, но и полигон международных междисциплинарных исследований.

Каковы краткосрочные и долгосрочные планы по использованию обсерватории?

Обсерватория лишь часть региональной сети мониторинга парниковых газов “KrasFLUX” размещенной специалистами Института леса СО РАН, одного из институтов ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН», в экосистемах ключевых биоклиматических провинций бассейна реки Енисей – бореальных лесах и лесотундре, в значительной степени расположенных на вечной мерзлоте. Помимо ZOTTO в состав мониторинговой сети входит атмосферная обсерватория в месте впадения Енисея в Карское море, расширяющая охват обсерватории ZOTTO и позволяющая оценить процессы переноса парниковых газов в системе Северный Ледовитый океан – атмосфера – суша, и пять станций измерений потоков углерода в экосистемах: плоскобугристом торфянике экотона лесотундры (г. Игарка), северотаежном лиственничнике (п. Тура, Эвенкийский ОЭП ИЛ СО РАН); верховом болоте, сосновом лесу и темнохвойной тайге среднетаежной подзоны Сибири (п. Зотино, обсерватория ZOTTO). В целом мониторинговая сеть дает оценку способности экосистем поглощать углерод на уровне всего региона исследований – бассейна реки Енисей и его ключевых биогеоценозов.

Можно ли выделить несколько основных, уже опубликованных или представленных в каких-либо отчетах результатов, полученных с момента ввода обсерватории в эксплуатацию?

Многое уже было сделано, большинство результатов опубликованы в высокорейтинговых научных журналах. В ходе многолетних исследований, установлено в частности, что в фоновых природно-климатических условиях Сибири наблюдается ежегодный рост концентрации СО2 (~2 ppm/год) и метана (~9 ppb/год). Тем не менее, анализ обменных потоков углекислого газа между Сибирскими наземными экосистемами и атмосферой свидетельствует о том, что все они, как правило, выступают в качестве поглотителя атмосферного СО2, однако количество поглощаемого углекислого газа сильно изменяется из года в год. Особенно это характерно для северных экосистем в зоне многолетней мерзлоты, где отмечается и значительное выделение метана. Продолжение исследований крайне необходимо для понимания причин межгодовой изменчивости в депонировании атмосферного СО2 и выделении метана в природных экосистемах, и, соответственно, прогноза их отклика на происходящие изменения климата и окружающей среды.

Какова значимость подобных работ в свете нынешних разговоров о декарбонизации экономики, дискуссий о глобальном потеплении, карбоновых полигонах?

Научная площадка в виде региональной сети мониторинга парниковых газов – уникальная инфраструктура, созданная в Красноярском крае учеными ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» в тесном сотрудничестве с коллегами из других организаций. Она должна быть задействована при реализации программы создания карбоновых полигонов в РФ. Ни один другой регион в России не обладает столь масштабной и готовой научной инфраструктурой по изучению потоков парниковых газов. Важно, что ее не нужно создавать с нуля, а требуется лишь поддерживать.

Необходимо отметить, что вся приборно-инструментальная база сети инструментального мониторинга сертифицирована Всемирной метеорологической организацией (ВМО), а регламент измерений соответствует международным стандартам. Это означает, что получаемые единицы депонирования углерода будут признаны странами ЕС и другими странами - участниками климатических соглашений. К сожалению, Красноярский край не попал в пилотный проект по созданию карбоновых полигонов в регионах России – сейчас таких регионов насчитывается семь. Однако мы работаем над включением ZOTTO и всей мониторинговой сети “KrasFLUX” в программу карбоновых полигонов на следующем этапе ее реализации.

Поделиться: